禅修,不仅仅是一种宗教仪式或修行方式,它更是一种生活态度,一种通过内观自我、超越世俗纷扰来达到身心和谐与自我超越的途径。它通过静坐冥想、呼吸控制等方法,帮助人们达到内心的平静与专注,从而实现对身心的全面调节与养护。在古代,高僧们通过长期的禅修实践,不仅获得了超凡脱俗的智慧与境界,更在养生方面积累了丰富的经验。那么,禅修究竟是如何帮助古代高僧实现养生的呢?让我们一同走进禅修的世界,揭秘其背后的养生哲学。

追溯禅修的起源与发展历程

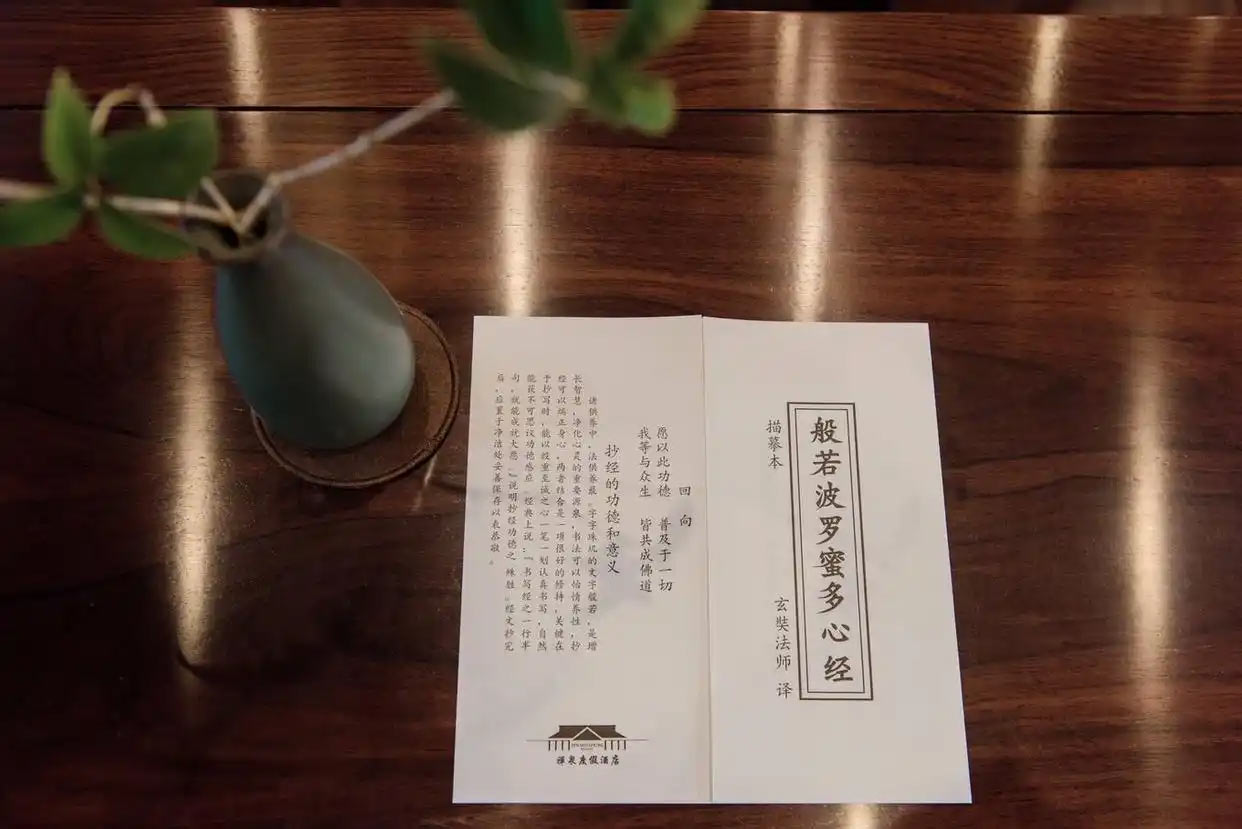

禅修,作为一种追求心灵觉醒与内在平和的修行方法,其起源可追溯至古印度佛教的早期发展阶段。据传,禅修最初源于佛陀释迦牟尼在菩提树下悟道后的教导,他传授了四念处等修行法门,引导弟子们通过观察呼吸、感受等身心现象来洞察生命的本质。随着佛教的广泛传播,禅修逐渐发展成为佛教修行体系中不可或缺的一部分。

在随后的历史长河中,禅修经历了多次演变与丰富。在印度,禅修与瑜伽、哲学等思想相互融合,形成了独特的修行传统。当佛教传入中国后,禅修更是与中国的儒道文化相结合,产生了独具特色的禅宗。禅宗强调直指人心、见性成佛,通过坐禅、行禅等方式,使修行者能够直接体验到生命的真谛。

介绍禅宗在中国及东亚地区的传播与影响

禅宗自唐代传入中国后,迅速在中国大地上生根发芽,并形成了多个流派,如临济宗、曹洞宗等。这些流派在传承禅修法门的同时,也融入了各自的文化特色与修行理念,使得禅宗在中国呈现出丰富多彩的面貌。禅宗不仅影响了中国的宗教、哲学、艺术等多个领域,还深刻改变了中国人的思维方式与生活态度。

随着中日文化交流的加深,禅宗也传播到了日本、韩国等东亚国家,并在这些国家得到了进一步的发展与创新。在日本,禅宗与武士道精神相结合,形成了独特的武士禅;在韩国,禅宗则与当地的传统文化相融合,形成了具有韩国特色的禅修体系。这些国家的禅宗发展,不仅丰富了禅修的内涵与外延,也促进了东亚文化的交流与融合。

分析禅修在不同文化背景下的表现形式

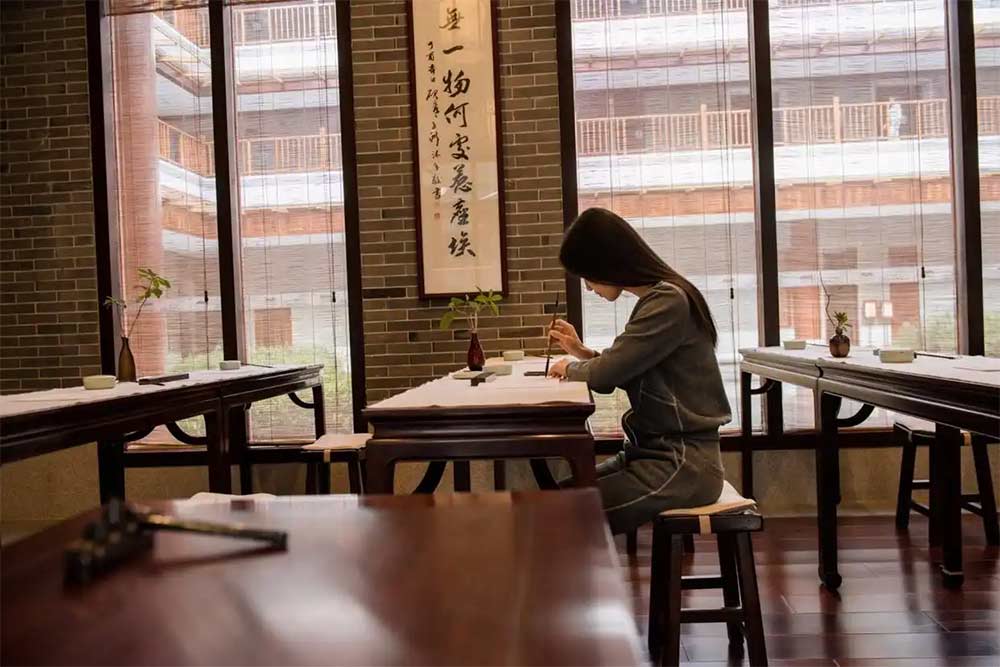

禅修作为一种跨越时空的修行方式,其表现形式因文化背景的不同而各具特色。在印度,禅修往往与瑜伽、冥想等修行方法相结合,注重身体的柔韧性与心灵的平静;在中国,禅修则更加注重内心的觉醒与智慧的提升,通过坐禅、参话头等方式来洞察生命的本质;而在日本,禅修则与茶道、花艺等艺术形式相结合,形成了独特的禅意生活美学。

这些不同的表现形式,不仅反映了禅修在不同文化背景下的适应性与创新性,也展现了禅修作为一种普世智慧的广泛影响力与生命力。无论在哪个文化背景下,禅修都以其独特的魅力吸引着无数修行者前来探索与实践,成为人类追求心灵自由与内在和平的重要途径。

阐述禅修如何帮助人们缓解压力、焦虑与抑郁

在快节奏的现代生活中,压力、焦虑与抑郁已成为许多人面临的心理健康问题。禅修,作为一种古老的修行方式,其独特的静心与内观机制,为缓解这些心理问题提供了有效的途径。通过禅修,人们可以学会将注意力集中于当下,减少对过去或未来的无谓担忧,从而减轻心理负担,缓解压力。同时,禅修中的呼吸调节与身体放松练习,也有助于缓解身体的紧张状态,进一步促进心理的放松与平静。

讲解正念冥想对提升情绪管理能力的作用

正念冥想是禅修中一种重要的修行方法,它强调对当下经验的全然接纳与觉知,不加评判地观察自己的思绪、情感与身体感受。通过正念冥想,人们可以更加清晰地认识到自己的情绪变化,学会在情绪产生时保持冷静与客观,避免被情绪所驱使而做出冲动的决定。同时,正念冥想还能增强人们的情绪韧性,使他们在面对困难与挑战时更加坚韧不拔,更加积极地应对生活中的各种挑战。这种情绪管理能力的提升,对于维护个体的心理健康与促进个人成长具有重要意义。

分享古代高僧通过禅修达到内心平静与智慧增长的案例

在历史的长河中,有许多高僧大德通过禅修实现了内心的平静与智慧的增长。例如,唐代高僧慧能大师,他在长期的禅修实践中,逐渐领悟到了“即心即佛”的真谛,达到了心无挂碍、自在解脱的境界。他的故事告诉我们,禅修不仅是一种修行方式,更是一种生命智慧的体现。通过禅修,我们可以像古代高僧一样,逐渐摆脱外界的干扰与束缚,找到内心的宁静与自由。同时,禅修还能激发我们的内在潜能,提升我们的智慧与洞察力,使我们能够更好地应对生活中的各种挑战与困境。

分析禅修对呼吸、血液循环等生理机能的积极影响

禅修作为一种综合性的身心修炼方式,其对身体的影响是多方面的。首先,禅修过程中要求修行者保持深长而均匀的呼吸,这种呼吸方式有助于增强呼吸系统的功能,提高肺活量,促进氧气的吸收与二氧化碳的排出。同时,深呼吸还能刺激副交感神经系统,促进身体的放松与恢复,有助于降低心率、血压等生理指标,改善心血管健康。此外,禅修还能促进血液循环,增加血液对全身各部位的供应,有助于改善身体各系统的营养状况与代谢水平。

探讨禅修在慢性病预防与康复中的潜在作用

随着现代医学研究的深入,越来越多的证据表明禅修在慢性病预防与康复中具有重要作用。禅修能够减轻压力、缓解焦虑与抑郁等负面情绪,这些情绪因素与许多慢性病的发病与进展密切相关。通过禅修实践,人们可以学会更好地管理自己的情绪,降低慢性病的发病风险。同时,禅修还能改善睡眠质量、提高身体免疫力等,有助于慢性病患者的康复与恢复。此外,禅修中的正念冥想等方法还能帮助患者更好地应对疾病带来的身心挑战,提高生活质量。

介绍禅修中的身体运动(如行禅)对增强体质的益处

禅修并不仅仅局限于静坐冥想,还包括一系列的身体运动,如行禅、站桩等。这些身体运动不仅有助于增强体质、提高身体柔韧性与协调性,还能促进身体各系统的协调运作与整体健康。以行禅为例,它要求修行者在行走时保持身体放松、步伐稳健、呼吸自然,这种行走方式有助于增强下肢肌肉力量、改善心肺功能、促进血液循环等。同时,行禅还能让修行者在行走中保持正念与觉知,更好地观察与体验自己的身体感受与周围环境的变化,从而达到身心合一的境界。这种身心合一的状态有助于提升个体的整体健康水平与生活质量。